Ich meine ja nur

Demokratie, Grundgesetz und überhaupt

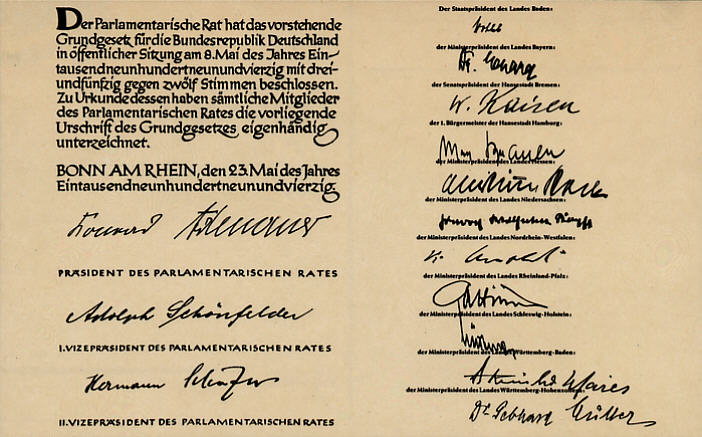

Am 24. Mai 1949 wurde unser Grundgesetz 70 Jahre und kaum war es soweit fühlten sich nahezu alle Politiker, C-Promis und ehemalige Fußballstars berufen sich mit der Materie zu beschäftigen und das hohe Lied der, nein unserer besonderen und einzigartigen, Demokratie zu singen.

Da versuche ich mich mal einzureihen, aber man möge mir verzeihen, wenn ich das eher nüchtern mache, denn häufig ist es besser mal einige Tage der Euphorie, der Erregung oder der Freude sacken zu lassen um sich nicht (wie: siehe oben) zu blamieren.

Ja unser Grundgesetz

Es ist nicht optimal, es ist nicht unangreifbar, es ist nicht das was sich so der eine oder andere wünschen mag, aber wir haben nichts Besseres und es war ja auch nur als Übergang gedacht, denn sonst würde es Verfassung heißen.

Die Väter des Grundgesetzes haben bewusst auf die Bezeichnung Verfassung verzichtet und warum dem so ist, findet man in der Kurzform im Artikel 149. Hier heißt es: „Dieses Grundgesetz, das nach Vollendung der Einheit und Freiheit Deutschlands für das gesamte deutsche Volk gilt, verliert seine Gültigkeit an dem Tage, an dem eine Verfassung in Kraft tritt, die von dem deutschen Volke in freier Entscheidung beschlossen worden ist.“

Nun ja – gefragt wurde wir wohl nicht und wir haben immer noch ein „Grundgesetz“. Das liegt auch daran, dass Während die Verhandlungen über den Einigungsvertrag liefen, entbrannten unter Verfassungsrechtlern sowie in der Öffentlichkeit der beiden damaligen deutschen Staaten heftige Diskussionen über den besseren Weg: einen Beitritt nach Artikel 23 Satz 2 GG oder eine Neukonstituierung des deutschen Staates nach Artikel 146 GG. Im August 1990 votierte die Volkskammer der Deutschen Demokratischen Republik (DDR) für den Beitritt nach Artikel 23 GG. Den Weg, den der damalige Bundesinnenminister Wolfgang Schäuble bevorzugt hatte und den auch Bundeskanzler Helmut Kohl als „Königsweg“ bezeichnete.

Im Zwei-plus-Vier-Vertrag vom 12. September 1990 wurde erklärt, dass die mit der Wiedervereinigung festgelegten Grenzen Deutschlands endgültig seien und dass keinerlei Gebietsansprüche gegen Drittstaaten geltend gemacht werden (dies betraf auch die heute zu Polen gehörenden früheren deutschen Ostgebiete welche Polen als Ersatz für den Landraub aus dem Hitler-Stalin-Pakt der ehemaligen Sowjetunion erhielt).

Die beiden damaligen deutschen Staaten verpflichteten sich, die Verfassung des vereinten Deutschlands so zu gestalten, dass sie diesen Prinzipien nicht zuwiderläuft, und insbesondere die Präambel und die Artikel 23 und 146 des Grundgesetzes entsprechend anzupassen. Artikel 23 wurde nach Artikel 4 Nr. 2 Einigungsvertrag, der gemäß Artikel 45 Einigungsvertrag mit beiderseitiger Ratifikation am 29. September 1990 in Kraft trat, mit dem Beitritt der DDR zur Bundesrepublik Deutschland, der am 3. Oktober 1990 wirksam wurde, schlicht aufgehoben.

Damit hat faktisch das begonnen, für das man sich als aufrichtiger Mensch heute noch schämen müsste. Wir haben „den Laden“ faktisch gekauft, geplündert und unsere eigenen Brüder und Schwestern übervorteilt. Denn anstatt etwas gemeinsam aufzubauen und im Sinne der Grundgesetzväter zu erschaffen (Auferstanden aus Ruinen – der Satz der ehemaligen Nationalhymne der DDR passt sehr gut), hat der Beitritt nach Artikel 23 den Status Quo der BRD manifestiert und auch nicht zuletzt die Namensgebung des Staates in „Deutschland“, als einen gemeinsamen Identifikationspunkt, unmöglich gemacht.

Rechtlich ist da wohl alles sauber gelaufen, aber haben wir

damit wirklich den Willen der Gründerväter unseres Grundgesetztes und der ersten

Nachkriegsgeneration erfüllt? Diese Frage muss jeder für sich selbst

beantworten. Ich jedoch glaube das nicht, denn ein Beitritt erschafft nichts

neues und gemeinsames sondern bewahrt nur vorhandenes. Daher kann ich den

Ausspruch eines Arbeitskollegen aus den ostdeutschen Bundesländern nur zu gut

verstehen.

Zitat: "Wenn wir (Ossis) vorher

gewusst hätten, was ihr (Wessis) unter Demokratie versteht, hätten wir

uns das vielleicht noch einmal überlegt."

Unter der Annahme, dass ich mich nicht verzählt habe, wurde unser „Allerheiligtes“ in 70 Jahren 52-mal (zum Teil erheblich) geändert. So richtig zugelangt hat das Kabinett Merkel I im Jahre 2006 mit einem Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes welche die Artikel 22, 23, 33, 52, 72, 73, 74, 74a, 75, 84, 85, 87c, 91a, 91b, 93, 98, 104a, 104b, 105, 107, 109, 125a, 125b, 125c und 143c betrafen.

Geändert wurde auch der Artikel 23 wie folgt:

-

Zur Verwirklichung eines vereinten Europas wirkt die Bundesrepublik Deutschland bei der Entwicklung der Europäischen Union mit, die demokratischen, rechtsstaatlichen, sozialen und föderativen Grundsätzen und dem Grundsatz der Subsidiarität (Anmerkung: Der Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft brachte in seiner Präambel zum Ausdruck, dass Entscheidungen entsprechend dem Subsidiaritätsprinzip möglichst bürgernah getroffen werden sollen, und bestimmte in Art. 2 Abs. 2, dass die Ziele der Union unter Beachtung des Subsidiaritätsprinzips verwirklicht werden sollen.) verpflichtet ist und einen diesem Grundgesetz im wesentlichen vergleichbaren Grundrechtsschutz gewährleistet.

-

Der Bund kann hierzu durch Gesetz mit Zustimmung des Bundesrates Hoheitsrechte übertragen.

-

Für die Begründung der Europäischen Union sowie für Änderungen ihrer vertraglichen Grundlagen und vergleichbare Regelungen, durch die dieses Grundgesetz seinem Inhalt nach geändert oder ergänzt wird oder solche Änderungen oder Ergänzungen ermöglicht werden, gilt Artikel 79 Abs. 2 und 3.

Das darf man wirken lassen, denn was einst als Hilfe gedacht war, kann man nun (im Rahmen höherer Interessen) durchaus auch anders betrachten.

In einer, zugegeben sehr minimalistischen, Zusammenfassung muss man feststellen, dass unser Grundgesetz faktisch einer Verfassung gleichzusetzen ist, welche nicht besser oder schlechter ist, als Verfassungen vieler demokratischer Staaten. Was man aber auch feststellen kann ist, das es zur Verteidigung der Demokratie, unserer Verfassung und somit auch unserer Lebensweise welche in mehr als 1000 Jahren geprägt wurde, Staatsbürger bedarf, welche sich mit dem Land und seinen Werten identifiziert und welche bereit sind diese Werte auch zu verteidigen. Das erreicht man aber nicht dadurch, dass man die Pflicht dem Staat zu dienen abschafft, den Staat und unser Land permanent in Frage stellt, sich von Bürgern in Uniformen abwendet und diesen dienenden Bürgern sogar die Möglichkeiten nimmt der Gemeinschaft effektiv zu dienen. Auch kann man nicht per Dekret festlegen wer Staatsbürger ist, ohne zu prüfen ob dieser Staatsbürger überhaupt unsere Verfassung schützen will. In einem weiteren Zusammenhang stellt sich sogar die Frage ob Menschen welche sich gegen unseren Staat (also gegen uns alle) wenden, sich nicht klar und eindeutig zu unseren Werten bekennen und nicht bereit sind Leistungen für die Allgemeinheit zu erbringen überhaupt Staatsbürger werden dürfen und ob man diesen Menschen auch noch Leistungen aus der Solidargemeinschaft des deutschen Staates zukommen lassen darf.

Eine Staatsbürgerschaft kennzeichnet die sich aus der Staatsangehörigkeit ergebenden Rechte und Pflichten einer natürlichen Person in dem einen Staat, dem sie angehört. In diesem Sinne ist die Frage nach der Staatsangehörigkeit mit der Staatsbürgerschaft zu beantworten, der rechtlichen Zugehörigkeit zur Gemeinschaft (Rechtsgemeinschaft) von Bürgern eines Staates, den Staatsbürgern. Ein Staat regelt den Erwerb und Verlust seiner Staatsbürgerschaft sowie die damit verbundenen Rechte und Pflichten in eigenen Gesetzen.

Zurück zum 70. Geburtstag

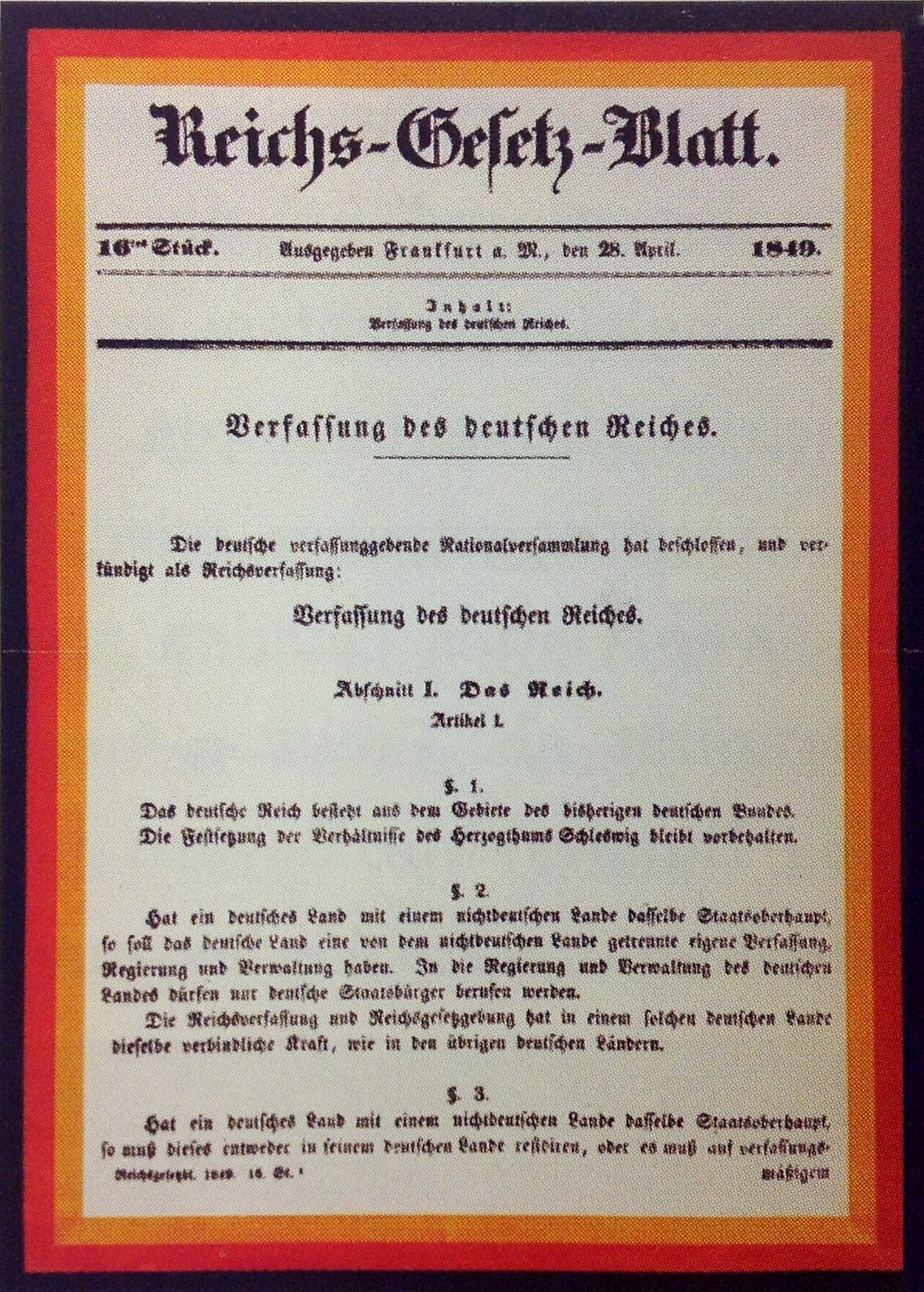

Hier hört man fast immer nur das Jubelgeschrei, welches schon in der Paulskirche begonnen hatte, und vor allem hört man immer wieder von den Rechten der Staatsbürger welches und unser Grundgesetz garantiert. Interessant ist aber, dass es nicht nur Rechte, sondern auch Pflichten gibt, die es zu erfüllen gilt. Rechte und Pflichten!

Es war einmal...

Allgemeinheit und Gleichheit der Wahl

Eine Wahl ist dann allgemein, wenn keine wesentlichen Bevölkerungsteile vom Wählen ausgeschlossen werden, also wenn grundsätzlich jeder Staatsbürger wählen darf. Wahlausschlüsse gibt es jedoch auch im modernen Bundestagswahlrecht: Ein Wähler muss ein bestimmtes Mindestalter haben und darf nicht entmündigt sein. Bis in die 1980er-Jahre waren auch die Deutschen im Ausland ausgeschlossen, weil sie nicht im Wahlgebiet wohnten. Für Landtags- und Kommunalwahlen gilt dies immer noch.

Eng verbunden mit der Allgemeinheit ist die Gleichheit der Wahl, sie besagt, dass jeder Wähler gleich viele Stimmen hat, die auch denselben Zählwert haben. Ein modernes, demokratisches Wahlrecht darf daher kein Pluralwahlrecht sein, bei dem einige Wähler mehr Stimmen haben als andere, und ebenso kein Klassenwahlrecht, bei dem die Wähler in Gruppen eingeteilt werden, für die ein unterschiedliches Verhältnis der Wählerzahl und der Gewähltenzahl gilt. Die Gleichheit kann auch im modernen Bundestagswahlrecht in Gefahr sein, wenn zum Beispiel in Wahlkreisen sehr unterschiedlich viele Wähler wohnen.

Frauen und Jugendliche

Bis 1918 waren in Deutschland und fast allen anderen Ländern der Welt die Frauen vom Wählen und vom Gewählt werden ausgeschlossen. Allerdings gab es im Vormärz noch eine Ausnahme: das dingliche Wahlrecht, etwa bei einem Rittergut. Besaß eine Frau das Rittergut, so durfte sie in älteren ständischen Verfassungen einen Bevollmächtigten bestimmen, der für sie wählte, in der Regel der Ehemann oder im Falle einer Witwe ein Sohn oder Enkel. Manche späteren Verfassungen schlossen Frauen ausdrücklich aus. Der Staatsrechtler und liberale Politiker Robert von Mohl sah 1840 das Männerwahlrecht als Gewohnheitsrecht an. Allgemein herrschte die Auffassung, dass Frauen zu emotional seien und zu geringe Kenntnisse über die Politik hätten.

Mit einigen Ausnahmen lag das Mindestalter in den meisten Staaten bei 25 Jahren. Oft war das Alter für die Adligen niedriger angesetzt als für Abgeordnete von Städten und Gemeinden. Bei den letzteren erhielt man das aktive Wahlrecht mit 25 Jahren, das passive mit 30. Bei Kommunalwahlen galt das Alter der Volljährigkeit, wie es im jeweiligen Zivilrecht festgelegt war. Die Frankfurter Nationalversammlung legte das Alter mit 25 Jahren fest, was dann eine Reihe von Einzelstaaten im Laufe des Deutschen Kaiserreichs übernommen hat.

Besitz und Bildung

Um 1830 schrieb der Liberale Karl von Rotteck, dass nur durch Besitz bürgerlich selbstständige Männer „Gesellschaftsglieder“ seien, die übrigen Menschen bloße Staatsangehörige. Letztere hätten nicht die Befähigung, ihr Wahlrecht vernünftig auszuüben. Der Zensus solle aber auch nicht so hoch sein, dass die Mehrzahl der Männer ausgeschlossen werde. 1845 meinte der Liberale David Hansemann, Interesse an einer stabilen Regierung habe früher der Adel gehabt und jetzt der Unternehmer, der vielen Menschen Arbeit und Brot verschafft. Das Wahlrecht sollten nur 2 bis 2,5 Prozent der Männer über 25 Jahre haben.

Die meisten Publizisten hielten ein Zensuswahlrecht für notwendig, weil Besitz und Bildung es am ehesten gewährleisten könnten, dass jemand ein Interesse am Gemeinwohl habe. Nur die Linke mit Gustav Struve und anderen Radikaldemokraten trat für das allgemeine und gleiche Wahlrecht ein.

Auch bei Wahlen, die damals als allgemeine Volkswahlen angesehen wurden, war immer noch mangelnde „Selbstständigkeit“ ein gängiger Ausschlussgrund. Nicht wählen durfte daher, wer in Konkurs gegangen war oder ein privates Dienstverhältnis hatte. Letzteres betraf Dienstleute und Fabrikarbeiter in Lohnabhängigkeit. Normalerweise durfte nicht wählen, wer (öffentliche) Armenunterstützung erhielt. Ausgeschlossen konnte ferner sein, wer als „Sohn“ im Haushalt des Vaters wohnte oder arbeitete (Familienabhängigkeit).

Weitere Ausschlüsse

In einigen Staaten wie in Sachsen, Bayern und Württemberg musste man einer christlichen Konfession angehören, um wählen zu dürfen. Dies war letztlich gegen Juden, den oppositionellen Deutschkatholizismus und andere Religionsgemeinschaften gerichtet. Im Norddeutschen Bund wurden solche Beschränkungen 1869 abgeschafft.

Ein Wähler musste „unbescholten“ sein!

Was das genau bedeutete, führte oft zu Rechtsunsicherheit. Gemeint war, dass er nicht vorbestraft sein durfte, teilweise schloss dies nur sogenannte entehrende Verbrechen ein.

Beamte durften normalerweise gewählt werden, doch meist musste der Dienstherr sein Einverständnis geben. Teilweise konnte ein Beamter nicht gewählt werden, weil er nicht in dem Wahlbezirk gewählt werden durfte, in dem er tätig war. Man befürchtete Korruption, Interessenskonflikte und fehlende Unabhängigkeit.

Andererseits argumentierte man gegen die Einschränkung damit, dass sie die staatsbürgerlichen Rechte des Beamten beeinträchtige oder dass der Beamtenstand erniedrigt werden könnte. In manchen Staaten durfte ein Abgeordneter nicht in ausländischen Diensten stehen. Zum Beispiel in Braunschweig durften Vater und Sohn nicht gleichzeitig einer Kammer angehören; oftmals war es ausdrücklich verboten, Mitglied in beiden Kammern eines Parlaments zu sein.

Außer der häufigen Beschränkung des Wahlrechts auf männliche Staatsbürger mit Wohnort im Wahlgebiet (oder dem Recht darauf) galten für Angehörige von Ständen in den Oberhäusern der Parlamente weitere Erfordernisse, so mussten Ritter auch ein entsprechendes Rittergut besitzen.

Veränderungen und auch nicht…

Ja es hat sich viel verändert seit der Paulskirche und auch seit der Einführung des Grundgesetztes für die Bundesrepublik Deutschland. Vieles hat sich sogar zum Besseren gewendet und so einiges ist seit mehr als 200 Jahren gleichgeblieben.

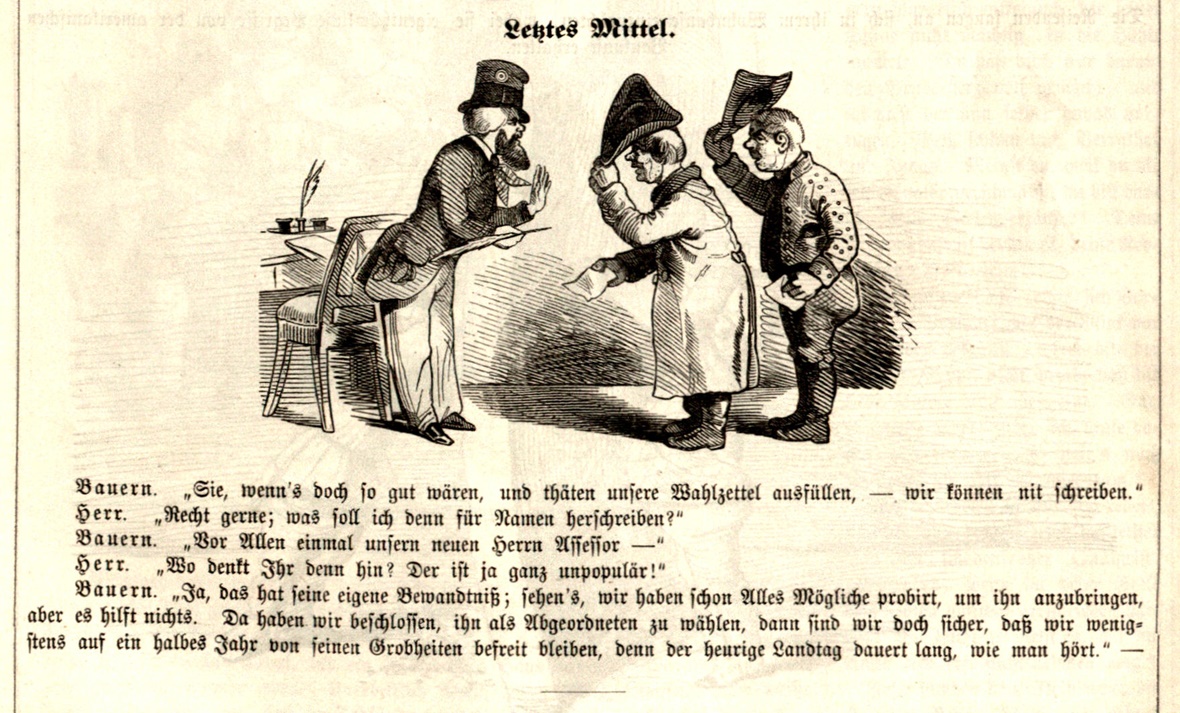

Dazu zum Abschluss ein Bild von den „Fliegenden Blättern 1849“.

Für die, welche es nicht lesen können - in

Umgangssprache:

Die

Bauern: Sie, wenn Sie noch so freundlich wären und würden unsere

Wahlzettel ausfüllen, wir können nämlich nicht

schreiben.

Der Herr: Sehr

gerne. Was soll ich denn für Namen aufschreiben?

Die Bauern:

Vor allem einmal den Namen von unserem neuen Herrn Assessor.

Der

Herr: Wo denkt Ihr denn hin? Der ist doch vollkommen

unpopulär!

Die Bauern: Ja - das hat seine eigene Bewandtnis.

Wissen Sie, wir haben schon alles möglich versucht um ihn loszuwerden, aber

es hat nichts geholfen. Da haben wir beschlossen ihn als Abgeordneten zu wählen.

Damit sind wir sicher, wenigstens ein halbes Jahr von seinen Schikanen befreit

zu sein, denn der aktuelle Landtag dauert ja lang, wie wir

hörten.

Ich meine ja nur...